Schimmelbefall ist ein häufig unterschätztes Risiko für Kulturgut – und für die Gesundheit.

🌡️ Warum entsteht Schimmel?

Schimmel bildet sich überwiegend auf organischen Materialien wie Papier, Karton oder Pergament – und zwar unter ungünstigen klimatischen Bedingungen.

Ist die relative Luftfeuchtigkeit über längere Zeit über 60 %, kann sich Schimmel entwickeln. Bei höheren Temperaturen wächst er besonders gut.

Die relative Feuchte beschreibt das Verhältnis von Feuchtigkeitsgehalt zur Temperatur. Warme Luft kann mehr Feuchtigkeit aufnehmen als kalte. Wird feuchte Luft luftdicht eingeschlossen und anschließend abgekühlt, kondensiert die Feuchtigkeit – sichtbar als Tröpfchen an kalten Oberflächen wie Außenwänden oder Metallregalen.

🌬️ Mikroklimata – versteckte Risikozonen für Schimmel

In Archiven, Bibliotheken oder Sammlungen können sich sogenannte Mikroklimata bilden: Bereiche mit eingeschränkter Luftzirkulation, etwa hinter Regalen oder in dicht bestückten Zonen.

Dort staut sich Feuchtigkeit, und es entsteht ein nahezu windstilles Klima – ideale Bedingungen für Schimmelbildung. Diese Zonen sind oft schwer zugänglich und werden bei der Klimakontrolle leicht übersehen.

🔗 Mehr über grundlegende Erhaltungsstrategien erfahren Sie im Beitrag „Restaurierung – Konservierung – Wo ist da der Unterschied?“.

Wie gehe ich bei der Reinigung vor?

Zunächst steht die Entscheidung: Reinigung vor Ort oder in der Werkstatt?

Reinigung vor Ort

Vor Ort ist eine sichere Reinigung möglich – insbesondere, wenn der Schimmel nur außen sichtbar ist. Die Arbeit erfolgt mit einem Staubsauger der Gefahrenklasse H, dessen hochwertige Filter auch kleinste Schimmelsporen zuverlässig aus der Luft entfernen. Die Abluft ist sauber und schimmelfrei, die Belastung für Mensch und Raum minimal.

Reinigung in der Werkstatt

Ein deutlich besseres Arbeitsumfeld bietet sich mir in meiner Werkstatt. Dort kann ich die befallenen Bücher oder Akten in einer reinen Werkbank bearbeiten – einem Abzug, der Schimmelsporen aus der Luft filtert. So bleibt die Raumluft unbelastet, und die eigene Gesundheit geschützt. Weitaus angenehmer – aber nicht immer möglich.

Vorgehen in beiden Fällen

In beiden Situationen wird der Schimmel vorsichtig abgefegt oder abgesaugt, sodass die lockeren Schimmelstrukturen und Sporen entfernt werden. Tiefer liegender Schimmel bleibt zwar in der Substanz, ist aber nicht unmittelbar gefährlich, da er nicht aktiv in die Luft übergeht und somit keine akute Gesundheitsgefahr darstellt.

Warum keine Desinfektion oder Strahlenbehandlung?

Früher wurde versucht, Schimmel mit Gammastrahlen, Desinfektionsmitteln oder Mykoziden wie z. B. Thymol zu bekämpfen. Diese Methoden galten lange als wirkungsvoll, doch die Erfahrung zeigte ihre Grenzen:

- gesundheitlich bedenklich – reizend für Atemwege und Schleimhäute

- nicht zuverlässig – keimfähige Sporen blieben oft erhalten

- materialschädigend – Objekte litten unter chemischen oder physikalischen Eingriffen

- nicht rückstandsfrei – Wirkstoffe drangen tief ins Fasergefüge ein und ließen sich kaum entfernen

Thymol etwa wurde als natürliches Mykozid eingesetzt, hatte aber teils negative Auswirkungen auf Papier, Bindemittel und die Raumluft. Auch Gammastrahlen konnten zwar Mikroorganismen schädigen, führten aber zu Veränderungen in der Materialstruktur und boten keine Garantie für vollständige Dekontamination.

Heute setzt man auf mechanische Reinigung, gezielte Luftfilterung und präventive Klimakontrolle – Methoden, die sowohl die Gesundheit schützen als auch die Substanz des Kulturguts bewahren.

🛡️ Gesundheitsschutz bei der Schimmelreinigung

Da Schimmelsporen gesundheitsschädlich sein können, ist persönlicher Schutz unerlässlich:

- FFP2- oder FFP3-Masken mit geprüften Filtern

- Handschuhe und Schutzkleidung

- Arbeiten unter Abzug oder in geschützten Bereichen

- Vermeidung unnötiger Belastung durch gute Planung und Pausen

⚠️ Gesundheitsgefahren durch Schimmel

Schimmelpilze bilden mikroskopisch kleine Sporen und Zellfragmente, die über die Luft eingeatmet werden können. Besonders gefährlich sind sie für:

- Allergiker:innen

- Menschen mit geschwächtem Immunsystem

- Personen mit Atemwegserkrankungen

Mögliche Symptome sind:

- Reizungen der Haut, Augen und Schleimhäute

- Husten, Niesreiz, Atemnot

- Allergische Reaktionen und chronische Entzündungen

- In seltenen Fällen: grippeähnliche Beschwerden oder Lungenbeteiligung

Auch abgetötete Sporen können noch allergen wirken. Deshalb ist nicht nur die Reinigung, sondern auch die präventive Lagerung entscheidend für den Schutz von Mensch und Material.

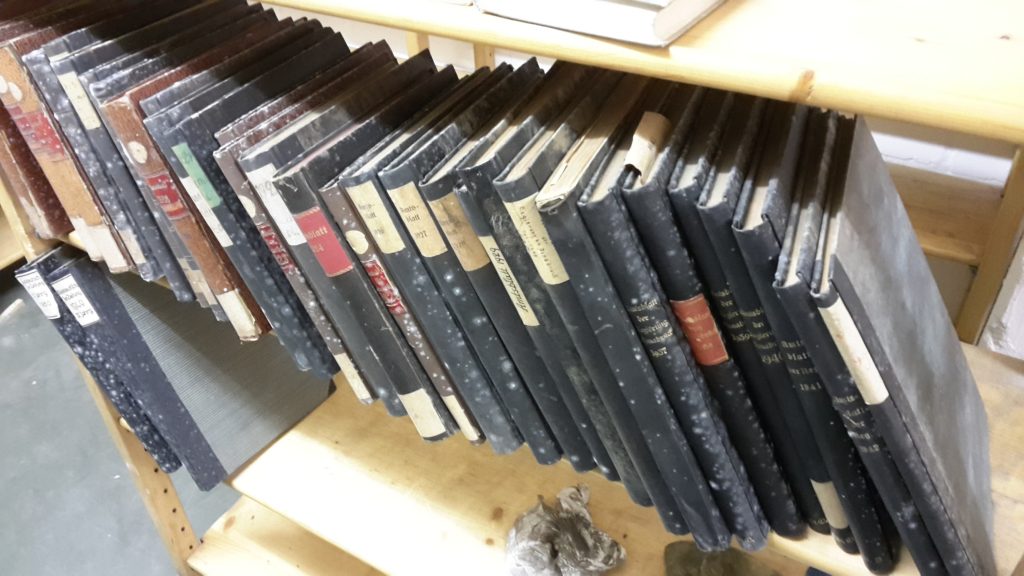

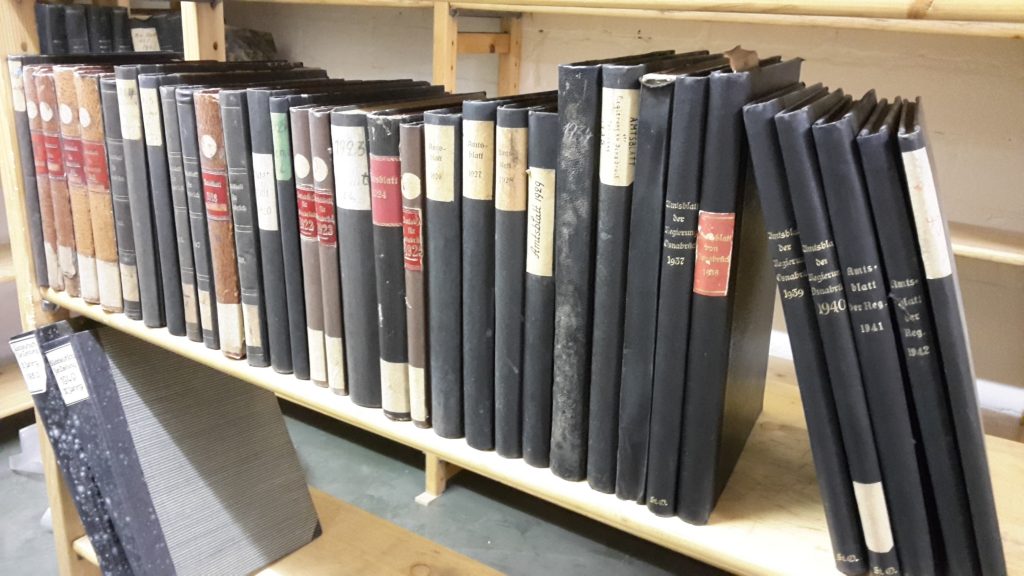

📸 Vorher–Nachher: Reinigung vor Ort

Die gezeigten Fotos dokumentieren eine Reinigung vor Ort. Der Schimmelbefall war auf den Einbänden sichtbar, der Buchblock blieb unversehrt. Nach der Behandlung sind die Bücher wieder nutzbar und sicher gelagert.

Nachhaltige Schimmelprävention – mehr als nur Reinigung

Die beste Reinigung bleibt wirkungslos, wenn die Rahmenbedingungen unverändert bleiben. Schimmelsporen sind allgegenwärtig – ihre Aktivierung hängt allein von den klimatischen Verhältnissen ab.

Daher gilt: Nur wenn nach der Reinigung dauerhaft günstige Lagerbedingungen geschaffen werden, lässt sich ein erneuter Befall zuverlässig verhindern.

Empfohlen werden:

- eine relative Luftfeuchtigkeit unter 60 %

- eine möglichst kühle Lagerung (idealerweise unter 18 °C)

- eine gute Luftzirkulation, um Mikroklimata zu vermeiden

- regelmäßige Kontrolle mit Datenloggern oder Hygrometern

Diese Maßnahmen sind nicht nur konservatorisch sinnvoll, sondern auch gesundheitlich notwendig – denn wo Schimmel einmal gewachsen ist, bleibt das Risiko bestehen.

📄 Ein detailliertes und praxisnahes Papier bietet die Arbeitshilfe „Umgang mit Schimmel in Archiven“ der Bundeskonferenz der Kommunalarchive beim Deutschen Städtetag.

Sehr geehrte Frau Dornheim,

könnten Sie mir bitte einen Kostenvoranschlag zum Reinigen eines Buches von 1855 geben? Es weist am Einband und im hinteren Buchblock Schimmelreste von früher auf. – Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen

i.A.

Bernhard Nonte

Westfälische Wilhelms-Universität Münster

Gemeinschaftsbibliothek der Katholisch-Theologischen Fakultät

Johannisstr. 8-10

48143 Münster